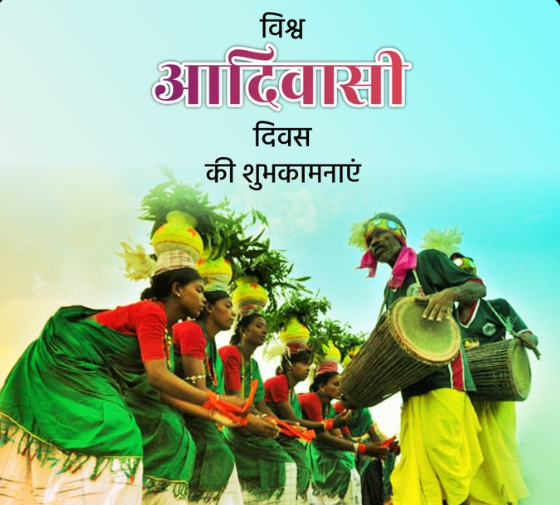

” विश्व आदिवासी दिवस: धरती के असली संरक्षक, संस्कृति के अमर प्रहरी “

हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यह केवल एक दिवस नहीं, बल्कि उन समुदायों की पहचान, संघर्ष, संस्कृति और अस्तित्व का सम्मान है, जो हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ सहजीवन में जीवनयापन कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय न केवल मानव सभ्यता के सबसे पुराने संरक्षक हैं, बल्कि धरती, जंगल, जल और जैव विविधता के भी असली रक्षक हैं। आज के दिन उनका इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक समाज में उनका योगदान याद करना बेहद जरूरी है।

आदिवासी कौन हैं और कहां बसते हैं ?

‘आदिवासी’ शब्द का अर्थ है – मूल निवासी। ये वे समुदाय हैं जो किसी क्षेत्र में बाहरी बसावट से पहले से रह रहे हैं और जिनकी अपनी अलग सामाजिक संरचना, संस्कृति और भाषा है। भारत में आदिवासी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का करीब 8.6% है।

- भारत में आदिवासी प्रामुख्य से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर-पूर्वी राज्यों और अंडमान-निकोबार में बसे हैं।

- विश्व स्तर पर आदिवासी अमेज़न के जंगलों, अफ्रीका के जंगल-मैदानी इलाकों, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समूह (एबोरिजिनल्स), कनाडा-अमेरिका के नेटिव अमेरिकन्स और न्यूजीलैंड के माओरी समुदाय जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

मुख्य जीविका

आदिवासी समाज की जीविका पारंपरिक रूप से प्रकृति पर आधारित है।

- कृषि एवं झूम खेती (शिफ्टिंग कल्टिवेशन)

- शिकार एवं मछली पकड़ना

- वन उपज का संग्रह (महुआ, साल, तेंदूपत्ता, जंगली शहद, गोंद, औषधीय पौधे)

- कुटीर उद्योग (बांस व लकड़ी शिल्प, मिट्टी के बर्तन, हथकरघा बुनाई)

नैतिक जीवन और सामाजिक स्थिति

आदिवासी समाज अपने सरल, ईमानदार और सहयोगी जीवन के लिए जाना जाता है।

- समानता का भाव – जाति, ऊंच-नीच का भेदभाव लगभग न के बराबर।

- समूह आधारित निर्णय – ग्राम सभा या पंचायत का स्वरूप प्राचीनकाल से मौजूद।

- प्रकृति पूजक – जंगल, नदियां, पहाड़ उनके देवता के समान।

सामाजिक एवं पारिवारिक संस्कार

- विवाह, जन्म, मृत्यु और फसल कटाई जैसे अवसरों पर सामूहिक उत्सव।

- नृत्य और संगीत हर पर्व का अभिन्न हिस्सा – जैसे गोंड का कर्मा नृत्य, संताल का सोहराय पर्व, भील का भगोरिया उत्सव।

- आदिवासी परिवार आमतौर पर संयुक्त होते हैं, जिनमें बुजुर्गों का विशेष सम्मान होता है।

आध्यात्मिक गतिविधियां और कुल देवी-देवता

आदिवासी समाज प्रकृति और पूर्वजों की पूजा करता है।

- कुलदेवी-देवता – जैसे गोंड समाज में फेणूराम, संताल में मरांग बुरू, भील में खांडोबा, और कई जगह धरती माता।

- धार्मिक अनुष्ठान सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं – पेड़, पहाड़, झरने और चांद-तारों तक उनकी आस्था का केंद्र।

ऐतिहासिक रूढ़ीवादी परंपराएं

- पारंपरिक शिकार और खेती पद्धति

- लकड़ी व पत्थर से बने उपकरण

- पारंपरिक टोटम चिह्न, जो उनकी पहचान और वंश को दर्शाते हैं।

इन परंपराओं में पर्यावरण संरक्षण के गहरे सूत्र छिपे हैं।

सामाजिक पिछड़ापन – कारण और निदान

कारण:

- मुख्यधारा से भौगोलिक दूरी

- शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी

- भूमि और जंगल पर अधिकार छिनना

- आर्थिक दोहन और रोजगार के सीमित अवसर

निदान:

- शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाना

- वन अधिकार कानून (2006) का सख्ती से पालन

- आदिवासी भाषाओं और संस्कृति का संरक्षण

- स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य व पोषण योजनाओं का क्रियान्वयन

संवैधानिक प्रयास

भारतीय संविधान में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान हैं –

- अनुच्छेद 46 – शिक्षा और आर्थिक हितों की विशेष देखभाल

- अनुसूचित जनजाति आयोग

- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम – PESA 1996

- वन अधिकार अधिनियम 2006

- शिक्षा में आरक्षण, रोजगार में आरक्षण और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा

विश्व स्तर पर योगदान

- अमेज़न के आदिवासियों ने वर्षावनों को बचाने में अहम भूमिका निभाई

- अफ्रीकी आदिवासी समुदायों ने प्राकृतिक चिकित्सा की अमूल्य परंपराएं दीं

- ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल्स ने खगोल विज्ञान व कहानी कहने की अनूठी विरासत दी

- भारत के आदिवासी जनजातियों ने कला, शिल्प, लोकनृत्य और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में अनोखा योगदान दिया

महिला की सामाजिक स्थिति और शिक्षा

आदिवासी महिलाओं की स्थिति कई मामलों में ग्रामीण महिलाओं से बेहतर मानी जाती है –

- उन्हें सामुदायिक निर्णयों में भागीदारी का अधिकार

- कृषि, वनोपज संग्रह, और घर की अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका

- लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में अभी भी बड़ी खाई है, जिसे पाटना जरूरी है।

अन्य रोचक तथ्य

- भारत में टोडा, कोटा, गोंड, संताल, भील, हो, मुरिया, भुंजिया, नागा, खासी, मिजो जैसी सैकड़ों जनजातियां हैं।

- आदिवासी कला – जैसे वर्ली पेंटिंग, गोंड आर्ट, पिथोरा चित्रकला – अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हैं।

- आदिवासी भाषाएं, जैसे संथाली, भीली, गोंडी, हल्बी, अब भी लाखों लोग बोलते हैं।